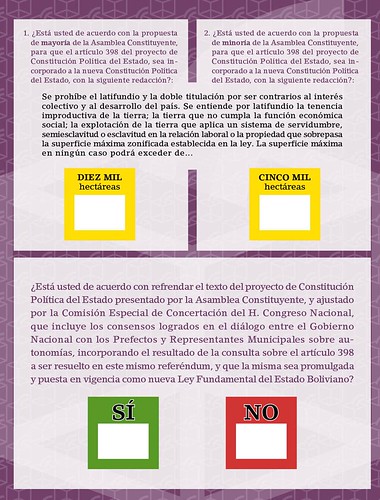

El proceso constituyente que se inició el 2 de julio de 2006 en Bolivia ha culminado el pasado domingo, cuando los votantes del referéndum allí celebrado marcaron la papeleta de votación que ilustra este post (vía Flickr, pueden verla todavía más grande en este link)

El documento constitucional consagrado es el resultado de tres procesos, aprobación en grande (Liceo Militar en Sucre), aprobación en detalle (Centro de Convenciones UTO en Oruro) y la revisión de la Comisión de Estilo y Concordancia.

1. Declaraciones y Derechos

La nueva Constitución de Bolivia tiene un préambulo enjundioso y estimulante. La grandilocuencia cotiza bajo en la analítica constitucional, y muchas veces, sí, somos partidarios del menos es más. Pero a nosotros este nos gusta, citamos el principio:

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.

Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

Y más adelante muestra su impronta "refundadora" (cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia)

Otro detalle de color:

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

- Tiene un amplísimo repertorio de derechos, surtidos y prolijamente enunciados. Hace un desarrollo bastante ambicioso del derecho a la salud, en lo demás no se distingue de Constituciones modernas, como podría ser la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No abundaremos sobre ello.

2. Hidrocarburos, coca, latifundio, transgénicos

En hidrocarburos, fortísima impronta estatista: los declara "propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano". El Estado es el único facultado para su comercialización, y tomará la totalidad de los ingresos derivados de ella (359). Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la única empresa facultada para realizar las actividades de control y dirección de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización (361), aunque "podrá conformar asociaciones o sociedades de economía mixta" siempre que cuente en ellas con al menos el 51 % del capital social (363).

La Constitución protege a "la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente" (textual, 384).

El latifundio está prohibido en la Constitución, se lo plebiscitó en dos sabores: sabor A, máximo 10.000 hectáreas; sabor B, máximo 5.000 hectáreas. En el referéndum aprobatorio se eligió la puerta B, dirimiendo así el texto del art. 398, que entiende por latifundio "la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada". El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra "serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano" (400). Contempla la propiedad comunitaria (no individual). Más detalles sobre la tierra y el latifundio en la nueva Const. de Bolivia, en este post de MJF.

Se prohíbe la producción, importación y comercialización de "transgénicos "(408). Ni siquiera aclara si son alimentos transgénicos. Nos parece demasiado para una cláusula constitucional, y la nocividad per se de todo transgénico es falsa. No es así, las cosas son más complejas. Esta cláusula puede ser un obstáculo para aprovecharse de biotecnología útil para el país, y un obstáculo muy serio para su comercio internacional, ya que casi todo tiene algo de transgénico. Esto es tema para la legislación, no para la Constitución.

3. Derecho Procesal Constitucional, constitucionalizado

Vemos un nutrido arsenal de acciones y mecanismos de tutela:

- acción de libertad (art. 126, es un clásico hábeas corpus)

- acción de amparo constitucional (art. 130, parecido al amparo argentino, pero con un plazo de seis meses para la interposición)

- acción de protección de privacidad (131, es nuestro hábeas data)

- acción de inconstitucionalidad (133, acción directa, con efectos erga omnes)

- acción de cumplimiento (135, una especie de bill of injuction: "procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida")

- acción popular (136, "contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos", en la que se aplica el procedimiento de la acción de amparo).

4. Panorámica de la parte orgánica

La Constitución de Bolivia no admitía reelección presidencial: ahora sí lo hace, limitada a un período. El mandato es de cinco años. Presidente y vice se eligen en elección popular a doble vuelta (salvo que la fórmula ganadora obtenga más del 50 % en la primera vuelta).

El Poder Legislativo es ejercido por una Asamblea Legislativa Plurinacional, bicameral: por un lado, 121 diputados elegidos en circunscripciones uninominales: por otro, 36 representantes departamentales elegidos por circunscripción plurinominal departamental, mediante sistema de representación proporcional, a razón de cuatro representantes por cada departamento.

Detalle: es inhabilidad para ser designado ministro ser directivo o accionista "de entidades financieras o empresas que mantengan relación contractual o que enfrenten intereses opuestos con el Estado", así como ser cónyuge o pariente consanguíneo o afín dentro del segundo grado de quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado. Alicia Kirchner no podría ser ministra en Bolivia. Tampoco podrá ser ministro quien "en forma directa o como representante legal de persona jurídica, tenga contratos pendientes de su cumplimiento o deudas ejecutoriadas con el Estado". Además la Asamblea puede dar su voto de censura contra los Ministros, con mayoría de dos tercios.

Como órganos extrapoder aparecen la Contraloría General del Estado (214) y la Defensoría del Pueblo (219). Sus titulares se designan por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa. Todos estos funcionarios duran seis años, sin posibilidad de reelección.

El Fiscal General del Estado, titular del Ministerio Público (226), se designa sólo con mayoría absoluta.

La Procuraduría General (230) se encarga de la representación jurídica del Estado. Su titular lo designa el presidente, aunque el nombramiento puede ser censurado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Toda persona que ostente un cargo electo puede ser objeto de la revocatoria de mandato, pero ésta no podrá solicitarse hasta que no haya transcurrido al menos la mitad del periodo, y no podrá tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo (241). El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el 15 % del padrón electoral de la circunscripción, y sólo puede articularse una sola vez en cada mandato constitucional del cargo electo. Cesa el mandato cuando el número de votos a favor de la revocatoria es superior al número de votos en contra.

5. Las dos justicias

Se establecen dos sistemas que coexisten: la "jurisdicción ordinaria" y la "jurisdicción indígena originario campesina", las que "gozarán de igual jerarquía" (art. 180.2).

Dentro de la jurisdicción ordinaria, el máximo órgano es el Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución no fija el número de integrantes y estipula su división en Salas (todo a fijar por ley).

El Tribunal Agroambiental es el órgano supremo dentro de su materia específica, un fuero especializado que engloba la jurisdicción apelada de las acciones reales agrarias, litigios sobre uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, demandas sobre actos que atenten contra el medio ambiente; y que conoce y resuelve en única instancia las demandas de nulidad de títulos ejecutoriales y los procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos y derechos de aprovechamiento de los recursos naturales.

Los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional se eligen por votación popular, y los candidato (que sí, deben ser abogados) "no pueden pertenecer a partidos políticos o a agrupaciones ciudadanas, ni realizar campaña electoral en favor de su candidatura. El Consejo Electoral Plurinacional será el responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos"(183.2). Duran en el cargo seis años, sin posibilidad de ser reelegidos nunca más.

Pero la pieza más novedosa dentro del Poder Judicial es la constitucionalización de la jurisdicción indígena originaria campesina, que puede actuar en "actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena originario campesino", conociendo allí sobre "todo tipo de relaciones jurídicas" (vale decir: familia, contratos, delitos, etc.).

Atención: esto no es un "invento" ni tremenda innovación, pues el código de procedimiento penal vigente contempla la justicia comunitaria en su art. 28: "Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado”.

La regulación constitucional es demasiado condescendiente y explícitamente renuncia al control de los procesos recaídos en dicha jurisdicción. Queda claro que tanto las autoridades como las normas de fondo y de forma son las que se aplican en las naciones y pueblos índigena - campesinos.

No aparece en la constitución ningún tipo de recurso o garantía específicamente aplicables para lo actuado en esta jurisdicción. En cambio, se dice que "La jurisdicción indígena originario campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y ejecutará sus resoluciones en forma directa" (192) y que "toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina" (193.1).

Un primer atisbo de garantía podría leerse a la luz del art. 191.2, cuando dice que "La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y los derechos establecidos en la presente Constitución". Pero esa cláusula es problemática: no se sabe si la Constitución está anticipando -y prescriibiendo- que, por el solo hecho de ser tal, toda jurisdicción originaria campesina "respeta los derechos", o bien, si está imponiendo una pauta o restricción operativa, estableciendo que los derechos constitucionales deben ser igualmente tutelados en dicha jurisdicción. Desde luego que la interpretación preferible es la segunda, pero si esto fuera así, el constituyente debió haber usado al menos otro tiempo de verbo, p.ej., que hiciera explícito que la jurisdicción "debe respetar".

El otro mecanismo conducente a los efectos de la tutela, pero que no deja de ser algo ambiguo, es la de haber incluido entre las atribuciones del Tribunal Constitucional la función de resolver "las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del Tribunal Constitucional es obligatoria" (203.8). La aclaración del final es contundente, ma non troppo, porque la "consulta" parece ser más bien potestativa -de las autoridades indígenas originario campesinas-, y no se prevé un mecanismo de apelación propiamente dicho.

Hemos leído algo sobre el tema, y un breve sumario de eso está en carpeta como materia de futura entrada, para no alargar -¡todavía más!- este post. Interín ello, este blog se declara incompetente para dar un veredicto definitivo sobre la coexistencia de las dos justicias. Sin prejuicios a favor ni en contra, nos gustaría tener más información sobre el terreno para decidir si el sistema de justicia es medianamente idóneo y respetuoso de los derechos. Prima facie nos parece un buen signo el de que la Constitución contenga e institucionalice a lo que efectivamente "es" un sistema de justicia, que funciona, que es una práctica acendrada y distintiva de las comunidades de Bolivia.

Sí somos algo escépticos sobre la forma en que se estructura la elección popular de los jueces: el sistema podría en la práctica significar la pérdida de operatividad de buena parte del sentido de una constitución con garantías, que es el de proteger a las minorías contra las mayorías transitorias que conculcan o avanzan sobre sus derechos.

Finalmente, existe un órgano con el nombre de "Control Administrativo Disciplinario de Justicia" que combina algunas funciones de lo que sería nuestros Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento: básicamente, designa y sanciona a los jueces inferiores. Sus miembros también surgen de la elección popular, con idéntico tiempo de ejercicio y símil prohibición de reelección que la que rige para los jueces.

También es electiva la formación del Tribunal Constitucional, órgano que asume las dos funciones más importantes en el sistema jurídico: control de constitucionalidad y resolución de conflictos de competencias entre órganos y del poder público y entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. Pero para su integración la Constitución exige "representación paritaria entre el sistema ordinario y el sistema indígena originario campesino" (aclarándose en la sección de requisitos que "los postulantes que provengan del sistema indígena originario campesino deberán haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia"). No está pautada en la Constitución el número de magistrados del TC.

6. Distribución territorial del poder.

Hasta hoy, Bolivia se subdivide en 9 departamentos -lista y mapa de los departamentos, ordenados por población-, 112 provincias, 327 municipios y 1.384 cantones. En la nueva Constitución no se cambian mucho los rótulos: el país se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos (270.1). Como se advierte, no hay lugar institucional para los tradicionales cantones, que eran subdivisiones municipales (un paralelo serían las todavía no-natas Comunas de la Ciudad Autónoma).

La estructura, competencias, atribuciones, asignación de los recursos económicos financieros se fijan en detalle en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que será aprobada por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa.

Esta mayoría calificada hace que los Estados eventualmente disidentes -hoy, notoriamente los cuatro departamentos orientales de la media luna, los más prósperos del país; Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando- arbitren una suerte de poder de veto en la materia, en la medida en que sus representantes pueden sumar más de un tercio y bloquear una legislación que los perjudique.

El régimen autonómico implica la elección directa de sus autoridades y ejercicio de las facultades legislativas normativo-administrativa, fiscalizadora, ejecutiva y técnica, en el ámbito de la jurisdicción y competencias definidas por la Ley Marco (278). Se compone de un órgano legislativo (el Concejo Departamental) y otro ejecutivo (cuyo titular es el Prefecto).

La región provincial es una unidad territorial inferior, emplazada dentro de los departamentos, y su conformación y competencias se devide por dos tercios de de los miembros de cada Concejo Departamental. El gobierno de cada región estará constituido por una Asamblea Regional con facultad legislativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo, presidido por el Gobernador (282).

El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal (legislativo) y un Alcalde (ejecutivo).

Por otro lado, tenemos a las entidades territoriales indígena originario campesinas que también son "autónomas" según la Constitución, y que pueden constituir tanto municipios como regiones territoriales. Cada entidad territorial indígena originario campesina autónoma elaborará su Estatuto, de acuerdo asus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley Marco de Autonomías (293).

Sin dudas, la Ley Marco de Autonomías será la clave del éxito (o fracaso) de la nueva Constitución. Pero la Constitución detalla con mucha minuciosidad (en siete artículos, pero en cientos de incisos) cuáles son las facultades propias y concurrentes del Estado (Pluri)nacional (a quien se atribuye, de modo residual, toda competencia estatal no asignada a otra entidad) y de los departamentos, provincias, municipios, que en este deslinde de competencias aparecen claramente subordinados a la unidad mayor.

7. Come together, hold together

La división "horizontal" de poderes nos muestra una fisonomía orgánica presidencialista (aunque, por caso, menos perfilada en ese aspecto que la de la Constitución Argentina) ; la división "vertical" se resuelve con la forma de un Estado declaradamente unitario.

Ninguna de las dos cosas es mala en sí misma, pero los reparos pueden aparecer fundados cuando se trata de una situación peculiar de tensión y tentación secesionista.

Como bien explica Juan González Bertomeu en sus "Notas sobre Federalismo" que aparecen en Teoría y Crítica del Derecho Constitucional (coordinado por Gargarella, de próxima reimpresión) una visión estándar -(c) William Riker- describía la emergencia de un sistema federalista como el casamiento entre estados políticos preexistentes van a "juntarse" (come togheter) delegan sus potestades previas en la unión nacional. Pero esta explicación monocausal del federalismo "centrípeto" aparece luego interpelada y refutada -(c) Alfred Stepan- cuando constatamos que el federalismo tambien se da como concesión descentralizadora, cuando el propio Estado central devuelve poder a sus subunidades para evitar sececiones o conflictos recurrentes de poderes: es el federalismo "centrífugo", donde la clave es "mantenerse juntos" (hold together) yendo hacia lo local.

El desafío de Bolivia es del segundo tipo, y su opción no ha sido la ortodoxa. En lugar de escoger una federalización, como reclamaban las autonomías más desafiantes, se arbitra una descentralización asimétrica, marcada por la consagración institucional jerarquizada de las formas y entidades campesino-originarias-indígenas, sin reivindicar parejamente la cotización competencial del gobierno local en los distritos "clásicos" -antes bien se la reduce y rigidiza a través de taxativas enumeraciones cuyo cambio exigiría otra reforma constitucional (y en el sistema de la Constitución de Bolivia, no hay reforma sin referendo constitucional aprobatorio)-.

Este blog, de nuevo, carece de elementos para justipreciar ya mismo las legitimidades y conveniencias de la opción escogida: la dinámica boliviana tiene elementos comunes a cualquier otro conflicto de autonomía, desde Cataluña hasta Taiwán, y otros propios de su cultura y que sólo parcialmente podemos entrever. Y en esa dinámica esta Constitución no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida. El MAS es una fuerza mayoritaria -el Si a la Constitución ganó con el 60 % de los votos- pero el resultado del referendum lo aleja de posiciones hegemónicas y lo obliga a negociar con los opositores autonomistas que lideran los departamentos donde fue derrotado.

Finale.

Es seguro que quien haya pensado de antemano que todo lo que hiciera Evo iba a ser un desastre haya encontrado en este análisis algún argumento para darse manija.

También es seguro que quien haya pensado de antemano que todo lo que hiciera Evo iba a ser épico y bondadoso haya visto confirmada su expectativa.

Both cases: no es así, las cosas son más complejas.

Lnks

- Martín Juárez Ferrer, reportando desde el lugar de los hechos, escribe un binomio imperdible de posts sobre la Constitución Boliviana (uno, dos) y hace poquito visitó en persona, sin saco ni camisa, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, órgano judicial que desaparecerá con la nueva Constitución.

- Micropost de Gargarella, quejándose de que la Constitución sea presentada como "socialista" por La Nación.

- ¿De qué estamos hablando? Pueden bajar la nueva Constitución en PDF de acá. Las referencias entre paréntesis del post corresponde a los números de artículos.